EU-Ministern gelingt Einigung. Der Preis: Klimaziel 2040 wird verwässert

Vor dem Start der Weltklimakonferenz (COP30) in Belém ringt die EU um Geschlossenheit – und bezahlt die Einigung mit deutlichen Abstrichen. Das nach zähen Verhandlungen erzielte Abkommen bedeutet eine Schwächung des von der EU-Kommission vorgeschlagenen Klimaziels. Doch die EU stand unter Zeitdruck für ihr neues Klimaziel, um nicht mit leeren Händen zum Weltklimagipfel zu fahren. Netto-Treibhausgasemissionen sollen weiterhin bis 2040 um 90 % gegenüber 1990 sinken. Doch neu und umstritten sind fragwürdige „Flexibilitäten“, die die realen Inlandsanstrengungen merklich senken könnten. Parallel billigte der Rat eine aktualisierte 2035-NDC (Nationally Determined Contributions) mit einer Spanne von 66,25–72,5 % Emissionsminderung. Damit fährt die EU zwar nicht mit leeren Händen zur COP30, aber ein Geschmäckle bleibt trotzdem.

Was konkret beschlossen wurde

- Ziel: 90 % Netto-Reduktion bis 2040 (gegenüber 1990) bleibt zumindest formell bestehen.

- 2035-Leitplanke: Auf der Grundlage dieses Ziels sieht der NDC einen indikativen Beitrag von 66,25- 72,5 % für 2035 auf dem Weg zur CO2-Neutralität bis 2050 vor.

- Offsets/Anrechnung: Mitgliedstaaten dürfen sich nun CO2-Gutschriften aus Drittländern bis zu 5 % der 1990er-Emissionen ab 2036 anrechnen. Frankreich und Portugal hatten dies gefordert. Zudem wird die Option auf weitere 5 % für die Zukunft „geprüft“. Polen und Italien verlangten gar 10%. Ursprünglich hatte die EU-Kommission einen Anteil von maximal 3 % an Zertifikaten aus Drittstaaten ab 2036 vorgeschlagen.

Effekt: Die tatsächliche inländische Minderungspflicht sinkt rechnerisch auf etwa 85 %, perspektivisch sogar darunter.

- ETS-Ausweitung (ETS2): Der Start der Integration der Sektoren Gebäude und Straßenverkehr in den Emissionshandel wird um ein Jahr auf 2028 verschoben.

- Review: Der Rat verankert durch eine zweijährige Überprüfungsklausel eine weitere „Bremse“, falls die Senken hinter den Erwartungen zurückbleiben und weniger CO2 aufnehmen als angenommen oder Wettbewerbsbedenken wachsen – mit potenziellen Folgen für die Zielschärfe.

Der politische Preis der Einigung

Offiziell verkauft die EU den Deal als gelungenen Balanceakt zwischen Klimaschutz, Sozialverträglichkeit und Industriepolitik. Staaten wie Polen, Italien, Tschechien und Ungarn drängten auf mehr Spielraum – mit Verweis auf Energiepreise, Standortkosten und Wettbewerbsfähigkeit. Auf der anderen Seite plädierten Länder wie die Niederlande, Spanien und Schweden gar für ehrgeizigere Ziele und verwiesen auf sich verschärfende Wetterextreme und die Notwendigkeit, bei grünen Technologien mit China gleichzuziehen. Am Ende stand ein Kompromiss, der den symbolischen „90 %-Anker“ hält, ihn aber durch Offsets und Prüfklauseln deutlich aufweicht.

Reaktionen

- Regierungen verkaufen die Einigung als „wissenschaftsbasiert und industriefest“ – ein Signal der Handlungsfähigkeit vor der COP30.

- NGOs sprechen von „Ambitionsdelle“: CAN Europe, Carbon Market Watch & Co. kritisieren Offshore-Anrechnung und fordern klare Trennung zwischen Bruttominderungen, technischen Entnahmen und Natur-Senken – ohne internationale Offsets.

- Wirtschaftsverbände begrüßen Planbarkeit und Entlastungen, mahnen aber weiter ein „ermöglichendes Umfeld“ an – von Genehmigungen bis Investitionsanreizen.

Was bedeutet das praktisch – Sektoren im Schnellcheck

Energie & Industrie: Das 90-%-Signal hält den Pfad zu Netto-Null 2050 offen. Für Stahl, Zement, Chemie verschärft sich der Druck auf Prozessumstellungen (Elektrifizierung, Wasserstoff, CCS/CCU). Offsets können Lücken temporär kaschieren, ersetzen aber nicht die notwendige Defossilisierung von Prozessen. Die Review-Klausel erhöht zugleich Planungsrisiken, falls Ziel oder Instrumente später nachjustiert werden.

Gebäude & Verkehr (ETS2): Die Verschiebung auf 2028 nimmt kurzfristig Preisdruck vom Heiz- und Mobilitätssektor – verlängert aber die Anpassungszeit für die Wärmewende, Sanierungen und Antriebswechsel in der Mobilität. Je später der Preisanreiz greift, desto steiler und unrealistischer werden Emissionsreduktion und Investitionsbedarf danach. Überdies stellt sich die Frage nach dem Sinn des Manövers bzw. was ein einjähriger Aufschub relevant an dessen Gründen ändern könnte. Es erinnert stark an das Debakel um die regelmäßig von der Automobilindustrie beklagten und immer wieder verschobenen Flottengrenzwerte, trotz jahrelangen Vorlaufs in deren Ankündigung.

Landnutzung & Senken: Weil Wälder als CO2-Puffer klimawandelbedingt unsicherer werden, ist der Aufbau robusterer Senken (bspw. Wiederbewaldung mit resistenten Arten, Moor-Renaturierung) zentral – gleichzeitig dürfen natürliche Senken keine Ausrede sein, Brutto-Emissionen langsamer zu drücken.

Außenwirkung vor Belém

Diplomatisch zählt vor der COP30 vor allem das Signal der Geschlossenheit. Mit der 2040-Marke und der 2035-NDC kann die EU in Belém Druck für globale Ambition machen – etwa beim Ausstieg aus fossilen Energien, beim Ausbau der Erneuerbaren und bei der Energieeffizienz. Aber: Auch mit deutscher Unterstützung können sich die EU-Staaten jetzt von fünf Prozent des Klimaziels mit fragwürdigen Gutschriften aus dem außereuropäischen Ausland freikaufen. Die Offset-Öffnung bietet anderen eine Blaupause fürs „Auslagern“ von Emissionsminderungen – eine willkommene Steilvorlage für Kritiker in den Verhandlungen.

Was bedeuten der beschlossenen EU-Deal zum 2040-Klimaziel im Kontext des gerade erst veröffentlichten Production Gap Reports?

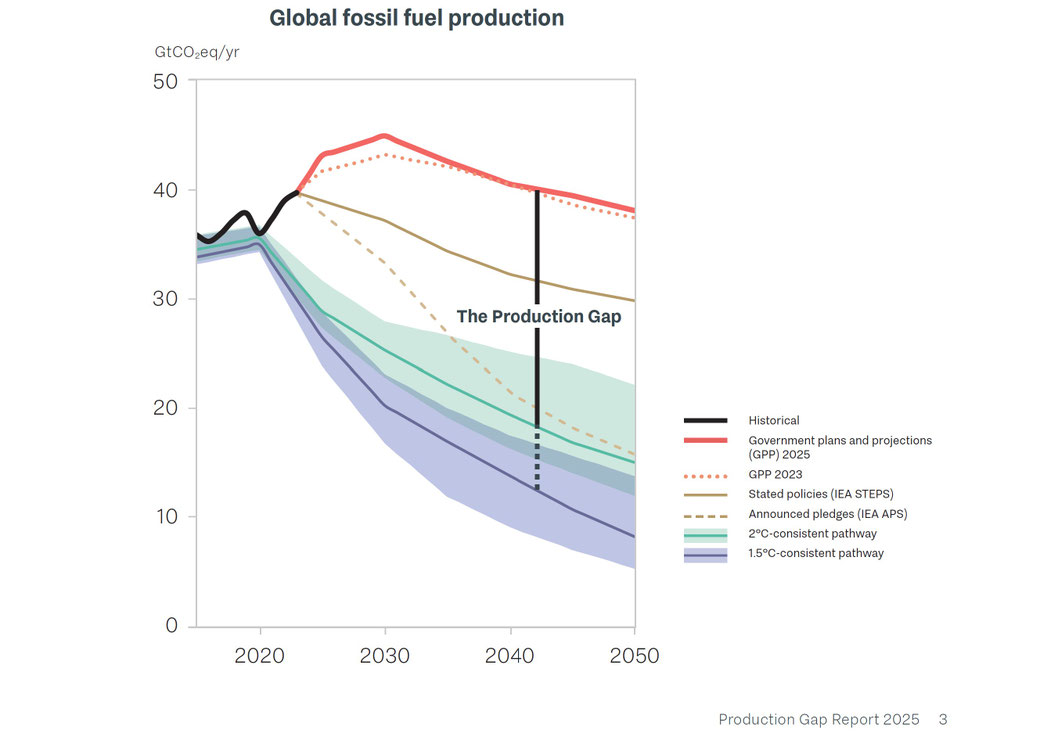

Der Report (von Stockholm Environment Institute (SEI), Climate Analytics, IISD) schaut auf die geplante fossile Produktion von Kohle, Öl, Gas. Kurz gesagt: Das Gap wird größer. Die Welt redet über Klimaziele, plant aber gleichzeitig eine Fossil-Expansion, die die Paris-Ziele völlig sprengt.

Der Production Gap Report 2025 kommt zu dem Ergebnis,

dass die Regierungen

zehn Jahre nach dem Pariser Abkommen planen,

im Jahr 2030 mehr als doppelt so viel fossile Brennstoffe zu produzieren,

als mit der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C vereinbar wäre,

wodurch die Welt

weiter von den Pariser Zielen entfernt wäre als bei der letzten entsprechenden Bewertung im Jahr 2023.

Die zentralen Befunde:

- Fossile Überproduktion bis 2030:

Regierungen planen für 2030 eine Produktion von

→ +120 % über dem Niveau, das mit 1,5 °C vereinbar wäre,

→ +77 % über dem, was zu 2 °C passt.

- Trend verschlechtert sich:

Gegenüber der Analyse 2023 hat sich die Lücke noch vergrößert – statt Rückbau sind in vielen Ländern neue Kohleminen, Öl- und Gasprojekte in Planung.

- Langfristige Fehlsteuerung:

Kohleproduktion soll laut Plänen in 2030 um ein Mehrfaches über 1,5-°C-Pfaden liegen;

Öl- und Gasproduktion bleibt bis weit nach 2050 zu hoch.

- Was eigentlich nötig wäre:

Um mit dem Paris-Abkommen kompatibel zu bleiben, fordert der Report:

→ nahezu vollständiger Kohleausstieg bis 2040,

→ Rückgang von Öl- und Gasproduktion um ~75 % bis 2050 (gegenüber 2020),

→ klare Politiken zur Drosselung der Förderung + sozial gerechte Übergänge.

Die EU-Wissenschafts-Advisory-Group hatte 90–95 % Emissionsreduktion bis 2040 empfohlen, um im 1,5-°C-Korridor zu bleiben.

- Formal liegt das neue 90-%-Ziel also am unteren Rand dessen, was wissenschaftlich empfohlen war.

- Durch Netto-Logik, Senken und internationale Gutschriften kann der reale inländische Reduktionspfad aber eher bei ca. 80–85 % landen – je nachdem, wie großzügig die Spielräume genutzt werden.

Emissions- vs. Produktionslücke

- Die EU (bzw. einzelne Mitgliedstaaten) taucht im Report unter den 20 großen Produzenten auf – etwa über Nordseeöl/-gas und geplante LNG-Infrastruktur.

- Der neue 2040-Deal regelt vor allem die territorialen Emissionen, sagt aber sehr wenig über eine harte Begrenzung der fossilen Förderung in der EU selbst.

Konsequenz:

Selbst wenn die EU ihre 90 % Netto-Reduktion erreicht, könnte sie über Produktion, Import und Auslandsinvestitionen weiterhin zur globalen Überproduktion fossiler Energien beitragen – genau das Problem, das der Production Gap Report adressiert.

Offsets und „Emissions-Export“

Die Möglichkeit, bis zu 5–10 % des Ziels über internationale Credits zu erreichen, ist aus Sicht der Produktions-Lücke heikel:

- Sie erhöht die Gefahr, dass die EU Emissionsminderungen im Ausland „einkauft“, statt konsequent eigene fossile Nutzung und Förderung zu reduzieren.

- Viele internationale Offset-Märkte sind mangelhaft reguliert; es gibt erhebliche Zweifel, ob die Gutschriften tatsächlich zusätzliche und dauerhafte Emissionseinsparungen bringen.

- Der Production Gap Report warnt explizit davor, dass technische und marktbasierte „Lösungen“ gern genutzt werden, um die eigentlich notwendige Fossil-Reduktion hinauszuzögern.

Im Zusammenspiel heißt das:

Der EU-Deal bewegt sich genau auf dieser Gratlinie

zwischen realer Transformation und „Buchhaltungstricks“.

Zeitliche Dynamik: jetzt weich, später hart?

Ein weiterer Punkt ist das Timing:

- Der Production Gap Report zeigt, dass wir jetzt schon so weit über Zielpfad liegen, dass die Reduktionsraten in den 2030ern extrem steil werden müssten, wenn wir später reagieren.

- Die EU verschiebt mit dem Deal politisch schwierige Maßnahmen (z.B. ETS2-Lasten im Wärme- und Verkehrssektor) eher in die Zukunft und dämpft den Druck bis 2030/2035.

Damit entsteht ein Widerspruch:

Während der Production Gap Report mahnt, sofort mit dem steilen Rückgang der fossilen Nutzung und Förderung zu beginnen, wählt die EU einen Pfad, der politisch kurzfristig Druck rausnimmt – und damit später noch größere Anpassungsschritte erzwingt, ganz nach dem Motto: morgen, morgen, nur nicht heute!

Politische Signalwirkung vor COP30

Symbolisch geht es auch um die Rolle der EU bei der COP30:

- Auf dem Papier kann die EU mit einem 90-%-Ziel bis 2040 auftreten und sagen: „Wir sind in etwa im 1,5-°C-Korridor.“

- Gleichzeitig zeigen Production Gap und Emissions Gap Reports, dass die Welt auf 2,3–2,5 °C zusteuert und die fossile Förderung massiv übersteuert ist.

Die politische Lesart:

- Positiv: Die EU vermeidet, komplett „mit leeren Händen“ in Brasilien zu erscheinen; es gibt eine rechtlich verankerte Zahl, an der sich künftige Politik messen lassen muss.

- Kritisch: Durch Offsets und verzögerte Binnentools wirkt die EU-Position weniger als „Klimavorreiter“, mehr als „Minimal-Kompromiss“ – das schwächt ihre Glaubwürdigkeit, anderen große Produzenten (USA, China, Saudi-Arabien usw.) strengere Produktionspfade abzuverlangen.

Was bedeutet das alles?

Im Kontext des Production Gap Reports lässt sich der EU-Deal etwa so zusammenfassen:

- Die Zielhöhe (90 %) ist an der unteren Grenze dessen, was wissenschaftlich empfohlen wurde – aber nicht völlig unambitioniert.

- Die Ausgestaltung (Offsets, Senken, ETS2-Verzögerung) unterminiert jedoch einen Teil der realen Transformationswirkung.

- Die eigentliche Produktionslücke – also der viel zu hohe Ausbau von Kohle, Öl und Gas weltweit – wird durch den EU-Deal kaum adressiert.

- Ohne flankierende harte Maßnahmen zur Drosselung der fossilen Förderung (in der EU und in EU-finanzierten Projekten) bleibt das 2040-Ziel eher ein Emissions-„Deckel mit Löchern“ als eine echte Fossil-Exit-Strategie.

Wenn man das zugespitzt formuliert:

Der EU-Deal

liefert eine politisch gerade noch durchsetzbare Prozentzahl für COP30

– aber im Lichte des Production Gap Reports

zeigt er vor allem, wie weit selbst „fortschrittliche“ Akteure

noch von einer konsequenten Begrenzung der fossilen Produktion entfernt sind.

Kurzfazit

Ohne eine starke deutsche und europäische Position droht am zehnten Geburtstag des Pariser Klimaabkommens eine große Enttäuschung. Um nichts weniger geht es nämlich bei den Verhandlungen am Amazonas: um die Zukunft des Pariser Klimaabkommens. Zwar hält die EU den 90 %-Pfad – öffnet aber Schlupflöcher über internationale Gutschriften und verschiebt den ETS2. Politisch mag das oberflächliche Einigkeit sichern und die Wirtschaft beruhigen. Klimapolitisch verwässert es Tempo und Verbindlichkeit der inländischen Transformation. Wie hart das Ziel am Ende wirkt, zeigt sich dann im nationalen Umsetzungswillen. Es bleibt das schale Gefühl, dass wieder einmal nur abstrakte Prozentzahlen für eine ferne Zukunft beschlossen wurden. Den konkreten Weg dorthin bleibt man wie üblich schuldig – nicht aus Kalkül, sondern aus Ideenlosigkeit.

Die Erfahrung zeigt leider immer wieder: wenn der Weg zum Ziel nicht mehr passt, wird eben das Ziel passend gemacht.

Dies ist ein Beitrag des Blogs ECOlogisch der Klimaschutz NPO Saveclimate.Earth - Organisation für nachhaltige Ökonomie.